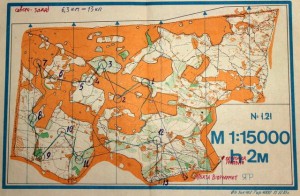

Челябинский ориентировщик Леонид Волков представил первую цветную карту района Северо-Запада, впечатления, истории, воспоминания.

Справа внизу, за рамкой, там, где оно и положено — выходные данные. Тираж — четыре тысячи, поступила к нам зимой восемьдесят шестого года. Автор не указан, но аббревиатура ЯПР означает, насколько помню (поправьте, если не так) Яковлев, Попков, Редреев.

Первый старт по этой карте — маркировка на первенстве Облсовпрофа, всего я по ней выступал раз пять. В поле карты имеются два знаковых объекта — конечная городского троллейбуса (логистика) и лыжная база Вторчермета (размещение в зимнее время). Но именно с этой базой, в отличие от ряда других, регулярно используемых на наших стартах, иногда возникали какие-то проблемы. Поэтому как-то раз даже переодевались на базе у Астаповой Тамары Фёдоровны, располагающейся в городской застройке, почти в километре к юго-востоку. Для изучения этой карты откройте, не поленитесь, Гуглмапс или хотя бы Дубльгис. Да и погулять по местности, наверное, прикольно, особенно по периметру полян.

Первый старт по этой карте — маркировка на первенстве Облсовпрофа, всего я по ней выступал раз пять. В поле карты имеются два знаковых объекта — конечная городского троллейбуса (логистика) и лыжная база Вторчермета (размещение в зимнее время). Но именно с этой базой, в отличие от ряда других, регулярно используемых на наших стартах, иногда возникали какие-то проблемы. Поэтому как-то раз даже переодевались на базе у Астаповой Тамары Фёдоровны, располагающейся в городской застройке, почти в километре к юго-востоку. Для изучения этой карты откройте, не поленитесь, Гуглмапс или хотя бы Дубльгис. Да и погулять по местности, наверное, прикольно, особенно по периметру полян.

Дело в том, что к настоящему времени с юга и востока лесной массив плотно поджат городской застройкой, в левом нижнем углу — огромным гаражным кооперативом и Градским кладбищем. На западе — ЛЭП, по которой проходит граница города. А вот северная граница — современный Краснопольский проспект. Соответственно, практически все поля заняты многоэтажными новостройками. Микрорайон Парковый, или как он там называется. Элегантный изгиб поляны с дорогой, разделяющей лесной массив с севера на юг — улица имени Александра Францевича Бейвеля.

Контуры основных лесных массивов остались почти без изменений, по осям полей легли улицы имени Александра Шишмакова, Габдуллы Тукая, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого. Застройка, видимо, находится в настоящее время в стадии развития и формирования, будет ешё изменяться за счёт уплотнения. Обратите внимание, что это не просто поля, а именно пашни. На территории города! Хотя чему удивляться? Я, например, хорошо помню картинку (эх, почему не сфотографировал, фотик-то всегда с собой возил!) рядками посаженной колхозной капусты на треугольном поле ЧМЗовского поворота, там, где сейчас располагается автовокзал Северные ворота и Китайский рынок.

Календарь соревнований в те годы, даже в зимнее время, был достаточно плотный. Первенство города Челябинска, например, проходило в четыре тура, двое выходных. Первый день — лыжная гонка, второй — маркированная трасса. Третий — заданка, четвёртый — эстафета. Здесь изображена дистанция третьего дня, декабрь 1991 года. Чем подготовка зимнего старта отличалась от летнего? (Так и хочется сказать: в данном случае — ничем). Да только средством передвижения! Зимой снегоходами дороги прокатай — и гоняйся! Маркировку ведь именно в нашей стране изобрели, почти что от бедности — сложно готовить соревнования, той же самой техники не хватает. Карт специальных не было, сетку не врисовывали. Очень удобно использовать места массового катания населения, как в данном случае. Приходится вот перегоны делать подлиннее, чтобы был полноценный выбор вариантов, поэтому количество КП практически никогда не превышало километраж. Это первый случай у нас в области, когда зимняя заданка имеет летние параметры. Юные Спартаковцы, воспитанники Тамары Фёдоровны, дистанцию ставили, если я не ошибаюсь, такие, как Дорма, Черепанов. Похоже, даже прокаткой лыжней особо не заморачивались. Развесили призмы в лесу — и хорош. Абсолютное большинство перегонов — одиночная лыжня, идущая от КП до КП. Получилось что-то типа экстремальной лыжной гонки с отметкой.

Именно лыжная гонка для меня всегда была слабым местом. На первенстве города в первый день за все годы ни разу ни одного очка не удалось получить, был всегда далеко за тридцаткой. На завод я пошёл работал после школы. С шести утра до пяти вечера на ногах, иногда с серьёзной физической нагрузкой. Темнеет рано, из Ленинского района до парка добираться далеко. На озере Смолино ветренно, лыжню частенько переметает.

Вокруг местной школы носиться — голова закружится. Сложно тренироваться! Поэтому чем для народа хуже, тем для меня лучше. В данном случае всё было настолько плохо, что мне удалось даже выиграть. Наполовину чёрная лыжня, проложенная по крупным комкам пашни. Макс Столяров где-то там обломил пластиковый носок динамовского ботинка (cлабое их место, была такая серьёзная проблема). Андрей Долганов фигачит одновременными, взлетая на каждом шаге (ох, наверное, лыжи жалко!). Мощно, красиво. Процентов тридцать энергии уходит в никуда чисто по объективным причинам. Я выгребаю за ним вразмашку, постепенно отставая. Лыжи, кстати, совершенно не жалко. В лес въезжаем — он барахтается в рыхляке с тем же результатом, я гребу двумя руками, всё равно понемногу отстаю. Он где-то чуть капнет — я рядом… После десятого КП, когда появились твёрдые лыжни массового катания, он вроде бы убежал насовсем, но на последнем откуда-то сбоку вырулил. Всё как-то быстро, сумбурно…

Обратите внимание на два больших холма явно искусственного происхождения на юге карты. Не знаю, специально их насыпали, или просто куда-то надо было грунт девать с какого-то объекта, но в течение многих лет эти два пупыря, торчащие посреди чистого поля, использовались местным населением для отдыха — катания на санках и фанерках (такого понятия, как тюбинг или ледянка в те времена ещё не существовало).

Напоследок расскажу крохотный эпизод, связанный с этой картой. Открытие летнего сезона, год точно не помню, скорее всего восемьдесят седьмой. Где-то на КП пересекаемся с Доможировым Борисом Михайловичем, он говорит: Тебя там брат искал, он ключ от квартиры забыл. Да ладно, говорю, финиширую — разберёмся. Кстати, Вася говорит, что это был один из лучших его стартов в ориентировании. Пробежал очень хорошо, чуть-чуть не дотянул до выполнения первого разряда.